映画『ロボット・ドリームズ』は、セリフのないアニメーション映画の系譜です。それはディズニーの歴史を振り返ると、実は「言葉を使わない物語」という挑戦は何度も行われてきました。

セリフなき映画の系譜と他作品との比較

ディズニーの挑戦

最も有名な例は1940年の『ファンタジア』でしょう。クラシック音楽とアニメーションを融合させたこの実験的作品は、セリフに頼らず音楽と映像だけで物語を紡ぎました。ミッキーマウスが魔法使いの弟子を演じる「魔法使いの弟子」の章は、今なお語り継がれる名シーンです。『ロボット・ドリームズ』が「セプテンバー」を物語の核に据えたように、『ファンタジア』もクラシック音楽が物語そのものでした。

また、ディズニーの古典『ダンボ』(1941)も興味深い比較対象です。タイトルキャラクターが全編通して一言も話さないこの作品は、視覚的ストーリーテリングの先駆けとなりました。

ピクサーの実験

2008年のピクサー作品『ウォーリー(WALL-E)』も、最初の40分間ほぼセリフなしで孤独なロボットの日常を描き、言葉以上に雄弁な映像表現を実現しました。チャーリー・チャップリンやバスター・キートンといったサイレント映画の巨匠たちを研究して作られたこの作品は、「感情はすべて無言で伝えられる」ことを証明したのです。

『WALL-E』と『ロボット・ドリームズ』は、孤独なロボットが友情や愛を見つける物語という点で共通していますが、決定的な違いがあります。『WALL-E』は最終的にディズニー的なハッピーエンドを迎えますが、『ロボット・ドリームズ』はより現実的で複雑な結末を選んでいます。

日本文化との親和性

そして何より、日本の『ドラえもん』との類似性は無視できません。「孤独な存在とロボットの友情」というテーマは、まさにドラえもんとのび太の関係そのものです。ただし、ドラえもんが「永遠の友情」を描くのに対し、『ロボット・ドリームズ』は「別れと記憶」を描いている点が大きく異なります。

映画『ロボット・ドリームズ』は、こうした先達の系譜を継ぎながら、独自の境地を切り開いています。『ファンタジア』のように音楽が物語の骨格となり、『WALL-E』のようにロボットが人間以上の感情を見せ、『パスト ライブス』のように切ないビタースイートな結末を選ぶ――しかし本作が他作品と決定的に異なるのは、これらすべての要素を一つの作品に融合させ、102分という限られた時間で普遍的な感動を生み出したことです。

「セプテンバー」が紡ぐ切ない物語

本作の最大の特徴は、アース・ウィンド・アンド・ファイアーの名曲「セプテンバー」が物語全体を貫いていることです。この曲は単なるBGMではありません。ドッグとロボットの友情そのものを象徴する、物語の核となる楽曲なのです。

「Do you remember? / The 21st night of September?」(覚えてる? 9月21日の夜のことを)この歌詞が、離ればなれになった二人の心情と重なり合います。明るく陽気なディスコサウンドでありながら、歌詞は過去形で愛を語ります。「Love was changin’ the minds of pretenders」(愛は心変わりする者たちの考えを変えた)という一節が、何度も画面に響き渡るたびに、胸が締め付けられる思いがしました。

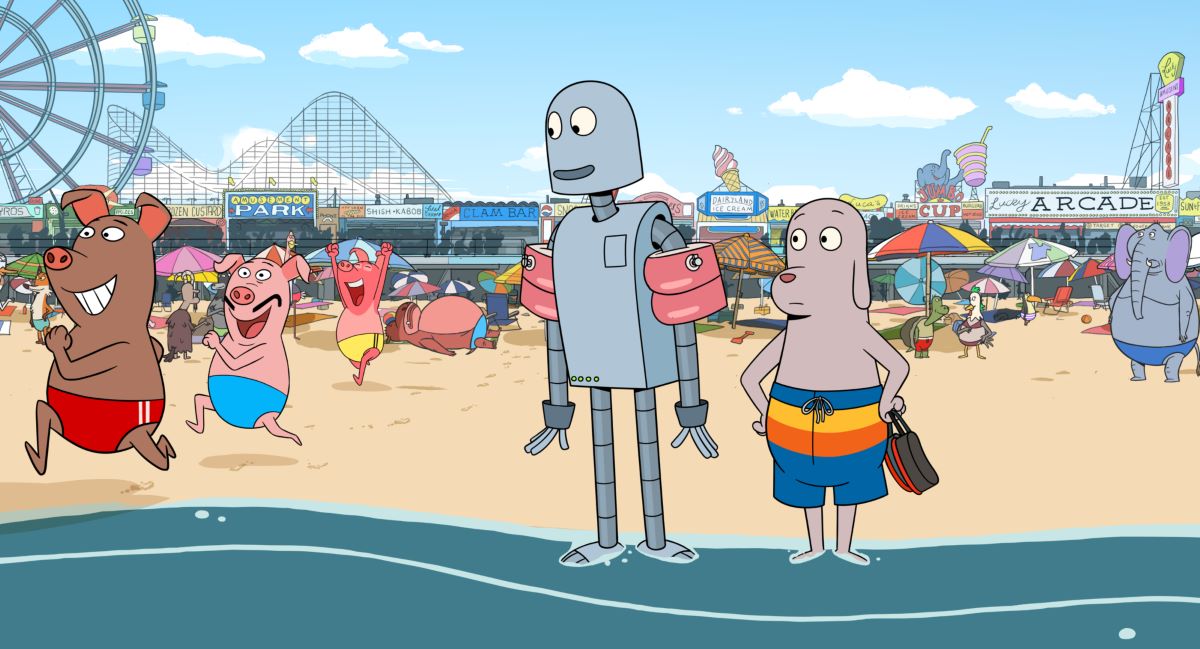

セントラルパークでのローラースケートシーン、ビーチではしゃぐ二人の姿、そして離ればなれになった後の追憶――すべてのシーンで「セプテンバー」が流れるたびに、異なる感情が湧き上がります。最初は喜びと楽しさを感じさせた曲が、やがて切なさと喪失感を呼び起こす装置へと変化していくのです。

劇中で使われるその他の楽曲も印象的でした。バック・オーエンズの「(It’s A) Monster’s Holiday」、ブッカー・T&ザ・MG’Sの「Hip Hug-Her」、ウィリアム・ベルの「Happy」など、1980年代の空気を伝える選曲が見事です。アルフォンソ・デ・ビジャロンガによるオリジナルスコアも、ジャズやラテン音楽の要素を取り入れた温かみのあるサウンドで、物語に深みを与えていました。

1980年代ニューヨークへの愛情

パブロ・ベルヘル監督は、1990年夏にニューヨーク大学(NYU)で映画修士課程を学ぶため渡米し、その後1999年まで約10年間ニューヨークで暮らした経験を持ちます。実際に住んでいたのは1990年代ですが、1980年代にも何度も訪れていたといいます。監督は「実際に住んでいたニューヨークはもう存在しない。映画館に行くことはタイムトラベルのようなものだと思っている。この映画を観る人々に、私が生きた1980年代のニューヨークを垣間見てほしかった」と語っています。

その体験が、本作の細部に宿っています。ドッグが住むアパートは、監督が最後に住んでいた実際のアパート(13th Street between Avenue A and B)をモデルにしているそうです。当時の家賃は700ドル程度でしたが、現在は5倍以上になっているとのこと。製作パートナーであるYuko Haramiとともに、「私たちはチームの中で最年長であり、ニューヨーカーだった。彼女の情報や意見は本当に重要だった」と、ロケーション、リサーチ、音楽編集を担当した彼女への信頼を語っています。

ツインタワーがそびえるマンハッタンのスカイライン、地下鉄のL線(14番街駅)、壁一面のグラフィティ、伝説的なレンタルビデオ店「キムズ・ビデオ」、TABソーダなどこれらのディテールは単なる背景ではなく、1980年代という時代そのものを呼び起こす記憶装置として機能しています。

動物たちが暮らすこの街は、どこか『ズートピア』を思わせる多様性に満ちた世界です。しかし本作の動物たちは、ディズニー作品のように明確な善悪で分かれていません。誰もが孤独を抱え、誰もが誰かとつながりたいと願っている――そんな普遍的な人間(動物?)の姿が描かれています。

特に印象的だったのは、ニューヨークという街が持つ「匿名性」と「孤独」の表現です。大都会の雑踏の中で、ドッグは誰にも気づかれず一人で暮らしています。窓越しに見える他の部屋では、カップルや家族が楽しそうに過ごしているのに、ドッグの部屋だけが暗く静かです。この対比が、現代都市に暮らす人々の孤独を鋭く映し出していました。

パブロ・ベルヘル監督の手腕と表現へのこだわり

パブロ・ベルヘル監督は、実写映画『ブランカニエベス』(2012)で知られるスペインの監督です。『ブランカニエベス』は白雪姫を闘牛士の物語として翻案したサイレント映画で、第85回アカデミー賞スペイン代表作品に選出され、ゴヤ賞では10部門を受賞しました。

セリフのない映画を作るという挑戦は、本作が初めてではありません。しかし、実写とアニメーションという異なる表現形式で、同じアプローチを成功させたことは驚異的です。

制作にあたり、監督はスタジオジブリ作品、特に高畑勲監督の『火垂るの墓』を研究したと語っています。「宮崎駿はファンタジックだが、高畑勲はそうではない。私は彼のストーリーテリングに強く共感した」という言葉からは、本作が目指した「リアルな感情」へのこだわりが伝わってきます。

瞳と表情で語る感情表現

本作で最も印象的なのは、キャラクターの「表情」です。監督は実写映画の経験を活かし、アニメーションにも真実の感情を持ち込むことにこだわりました。「実写監督として、アニメーションにも素晴らしいパフォーマンスを持ち込みたかった。真実で感情的な、立体的な演技を作りたかった。私にとって、映画では『less is more』(少ないほど豊か)なのです」と語っています。

特筆すべきは、本作のキャラクターデザインには陰影がほとんどないことです。フラットな色面で構成されたキャラクターは、一見すると単純に見えますが、それゆえに目や口といった表情のパーツに観客の注意が集中します。

金属製の無機質な存在であるはずのロボットが、瞳の動きだけでこれほどまでに豊かな感情を表現できるとは思いませんでした。そして印象的だったのは、ロボットが小鳥に飛び方を教えるシーンです。口の動きだけで飛ぶ仕草を示し、小鳥が実際に飛べるようになる。このシーンには、言葉を超えたコミュニケーションの美しさが凝縮されていました。

また、ロボットが見る「夢」のシーンも秀逸でした。砂浜で身動きが取れないロボットは、何度も何度もドッグとの再会を夢見ます。夢の中では再会を果たし、一緒にアパートに帰り、幸せな日々が戻ってくる――しかし目覚めると、そこにはまだ砂浜の現実が待っています。この繰り返しが、希望と絶望を交互に突きつけ、観客の感情を揺さぶるのです。

こうした細部へのこだわりが、セリフなしでも観客を102分間物語に引き込む力となっているのです。

ここからは若干のネタバレを含みます。。

多くの視聴者きっとは「ディズニー的なハッピーエンド」を期待するでしょう。二人が再会し、抱き合い、また一緒に暮らし始める。そんな展開を想像するはずです。

しかし、映画『ロボット・ドリームズ』はそうした期待を裏切ります。より「ニュアンスに富んだ」結末を用意しているのです。監督自身も「ディズニー的な結末を期待していた人は、少し戸惑うかもしれない」と認めています。

この結末に対する評価は分かれるでしょう。実際、Filmarksのレビューを見ると、「思った展開と違った」「もっとハッピーエンドが良かった」という声もあれば、「このラストだからこそ深い」「人生の真実が描かれている」という絶賛の声も見られます。

私自身は、この結末に深く感動しました。なぜなら、それは人生の真実だからです。すべての別れが再会で終わるわけではない。すべての喪失が取り戻せるわけではない。しかし、失ったものの記憶は胸に残り続け、それが私たちを形作っていく――そんなメッセージが、この結末には込められていると感じました。

日本での意外なヒット

興味深いのは、本作が日本で予想外の大ヒットを記録していることです。2024年11月8日に公開館数わずか20館でスタートしましたが、口コミで評判が広がり、公開から109日後の2025年2月24日時点で動員131,802名、興行収入2億109万6,628円を突破しました。

上映館数も20館から75館へと拡大し、さらにミニシアターを中心に全国で上映が続いています。大手シネマコンプレックスでの上映が少ないにもかかわらず、年末年始も満員御礼が続出し、劇場パンフレットは3刷2万部の重版となるなど、異例のロングラン上映となっているのです。配給会社も「ここまでのヒットは予想していなかった」と驚きの声を上げています。

その理由として、多くの批評家が「ドラえもん世代」という言葉を使っています。確かに、「孤独な少年とロボットの友情」という構図は、日本人にとって非常に馴染み深いものです。ドラえもんを見て育った世代にとって、ロボットは単なる機械ではなく、心を持った友達として認識されているのでしょう。

また、本作のテーマである「別れと出会い」「記憶と前進」は、日本文化に深く根付いた「もののあわれ」の感性とも通じるものがあります。完全なハッピーエンドではなく、ほろ苦さを残す結末こそが、かえって日本の観客の心に響いたのかもしれません。

夢のシーンが持つ二重の意味

タイトルにもなっている「ロボット・ドリームズ」、ロボットが見る夢のシーンは、本作の重要な要素です。

物語中盤で砂浜に取り残されたロボットは、何度も何度もドッグとの再会を夢見ます。夢の中では、ドッグが助けに来てくれて、一緒にアパートに帰り、また楽しい日々が始まる。しかし現実に戻ると、そこには変わらぬ砂浜が広がっているのです。

この「夢オチ」の繰り返しについては、賛否が分かれています。レビューサイトを見てみると「夢オチを何度も繰り返す演出がつらい。また夢オチかと醒めていく」という厳しい意見も見られました。

確かに、同じパターンが繰り返されることで、観客は「またか」という気持ちになります。しかし、それこそが監督の狙いではないでしょうか。希望を持っては裏切られ、また希望を持っては裏切られる。この繰り返しが、ロボットの絶望感を観客に追体験させるのです。

そして最も重要なのは、最後の「夢」シーンです。ここでは、夢と現実の境界が曖昧になり、観客は「これは本当なのか、夢なのか」と戸惑うことになります。この演出が、ラストシーンに複雑な感情を与え、観終わった後も長く心に残る余韻を生み出しているのです。

まとめ:言葉を超えた友情が教えてくれること

映画『ロボット・ドリームズ』は、セリフという最も基本的な映画要素を排除することで、逆に普遍的な感情を浮き彫りにした作品です。

孤独、友情、喪失、記憶、そして前に進むこと。これらのテーマは、どの文化、どの言語にも共通するものです。だからこそ、スペイン・フランス合作のこの作品が、アメリカでも日本でも、世界中の観客の心を掴んだのでしょう。

「セプテンバー」の陽気なリズムに乗せて始まった友情は、切ないメロディとなって心に残り続けます。二人が一緒に過ごした時間は永遠ではなかったけれど、その記憶は永遠に消えない――そんなメッセージが、この作品には込められています。

すべての別れを経験した人、大切な誰かを思い出す人、そしてこれから誰かと出会う人。すべての人に観てほしい、優しくて切ない102分の奇跡だったのではないでしょうか。

観終わった後、きっとあなたは「セプテンバー」を聴きたくなるはずです。そして、歌詞の意味が今までとは違って聞こえることに気づくでしょう。「Do you remember?」(覚えてる?)この問いかけが、どれほど深い意味を持つか、この映画を観ればきっと分かるそんな体験する時間でした。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3dae6bee.74dc066e.3dae6bef.3ec54903/?me_id=1275488&item_id=12740110&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbookoffonline%2Fcabinet%2F1062%2F0017154990l.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)