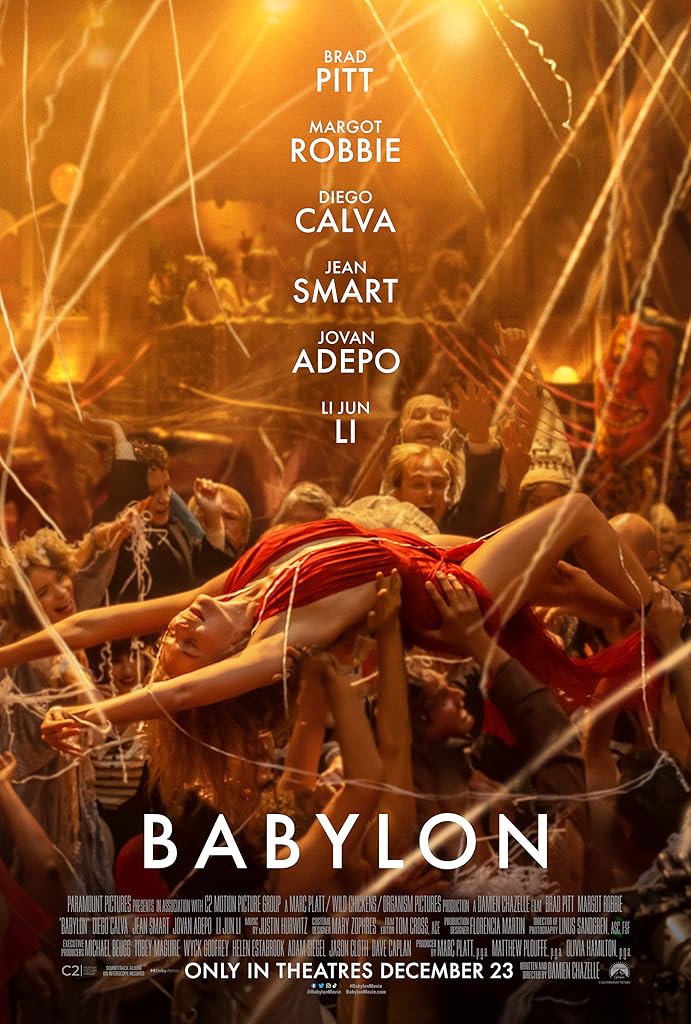

映画「バビロン(2021)」を語る上で避けて通れないのは、圧倒的な下品さでしょう。映画は文字通り「お尻の穴」で始まり「お尻の穴」で終わります。「何を言っているのだ?」と疑問に思われた方、本当にそう終わるのです。冒頭から視聴者に排泄物をぶつけ、「真面目に見るのは諦めよ」と映画自らが宣言するような明確な悪意を持って幕を開けるのです。

この冒頭は本当に衝撃的で、ある意味では潔い開幕です。この段階から、本作がサイレント映画時代に対する敬意よりも、確信犯的な茶化しに重きを置いていることが明確に伝わってきます。

チャゼル監督は様々な映画史の書籍をリサーチしたとインタビューで語っていますが、正直なところ時代考証をしっかり反映しているようには見えません。登場人物たちはとても当時の人には見えず、劇中で撮影されるサイレント映画も、単なる白黒映像としか思えない出来栄えです。

チャゼル監督とハーウィッツとの黄金コンビ

映画「バビロン(2021)」を支える最大の武器は、間違いなくジャスティン・ハーウィッツによる音楽でしょう。チャゼル監督と学生時代からタッグを組んできた彼が作り上げたスコアは、本作に命を吹き込んでいます。

冒頭のパーティーから繰り返される「ヴードゥー・ママ」は、頭にこびりつくブルースナンバーとして視聴者を煽り続けます。まさに「バビロン祭り」とでも呼ぶべき、どこか土着的な宗教の祭典のような高揚感を演出し、作品のスピード感とテンションを極限まで高めています。このスコアによって駆け抜ける3時間は、マーティン・スコセッシの『ウルフ・オブ・ウォールストリート』や『グッドフェローズ』にも匹敵するスピード感を実現しており、体感時間は実際の上映時間よりもはるかに短く感じられました。

「穴」というモチーフが象徴するハリウッドの魔力

そして音楽と並んで印象的なのが、チャゼル監督が全編を通じて対応させる「穴」というモチーフです。カメラのレンズ、トランペットの穴、そして冒頭と終盤の2つのお尻の穴まで、様々な円形の穴に吸い込まれるようなカメラワークが印象的に使われています。

特に印象深いのは、カメラが何度もシドニーの演奏するトランペットに吸い込まれていくシーンです。真ん中が空いた円は、スターたちのどこか空虚さを意識させながら、それは同時にハリウッドの魔力に引きつけられる吸引力を視覚化しているようでした。

この「穴に吸い込まれる」イメージは、『ラ・ラ・ランド』の夢のシークエンスや、監督が学生時代にジャスティン・ハーウィッツと作った処女作『ガイ&マテリン・パーク・ベンチのダンス』から続く高速パンと合わせて、チャゼル監督のキーイメージとなっています。視聴者をハリウッドという夢の世界に吸い込んでいく、この映像的な仕掛けが作品の疾走感を効果的に強化しているのです。

時代を象徴する女神とスターの誕生

マーゴット・ロビーが体現する時代の女神

本作の中心に君臨するマーゴット・ロビー演じるネリーは、複数のサイレント時代の女優たちを掛け合わせて作られた、時代を象徴する集合体的キャラクターです。パンフレットにはクララ・ボウがモデルと記載されていますが、監督のインタビューによれば、実際にはクララ・ボウに加えて、アルマ・ルーベンス、ジーン・イーグルスなど、様々な実在の女優の要素を組み合わせた存在として描かれています。

野生児的な踊りで最強の存在感を見せるマーゴット・ロビーは、まさに「最高ではなかった時はない」と言える完璧な演技を披露しています。彼女なしでは、この3時間の視聴時間は相当きつかったでしょう。作品のスピードを支えるジャスティン・ハーウィッツのビートと、マーゴット・ロビーの肉体的な存在感によって、本作は救われていると言っても過言ではありません。

この役柄は『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』での時代を象徴する純粋無垢な存在としての役柄にも通じる、象徴的なキャラクター造形となっています。時代の女神として、バビロン祭りの中心で踊り続けるマーゴット・ロビーの姿は、本作の混沌とした世界に唯一の輝きをもたらしているのです。

ディエゴ・カルバという新星の誕生

本作の唯一無二の功績は、ディエゴ・カルバ(Diego Calva)という俳優をスターに押し上げたことかもしれません。マニーとしての彼の表情、特にラストシーンでの演技には心を打たれるものがありました。

夢を追ってハリウッドにやってきた青年が、マヌエルという本名を捨て、メキシコ出身であることを隠してスペイン出身と嘘をつき、自らのアイデンティティを食われながらも、最終的に「より大きなものの一部」になっていたことを実感する瞬間。その喜びと哀しみが入り混じった表情は、本作が伝えたかったメッセージを雄弁に物語っていました。

映画史への愛憎 — リスペクトと茶化しが交錯する危険な綱渡り

映画「バビロン(2021)」は多くの映画史上の名作から影響を受けていることを隠しません。最も近いのはポール・トーマス・アンダーソン監督の『ブギーナイツ』でしょう。サイレント映画時代とポルノ映画業界という違いはあるものの、栄枯盛衰を描く群像劇としての展開はかなり『ブギーナイツ』から持ってきている印象があります。特に終盤の2つ目の「お尻の穴」に入っていくシークエンスは『ブギーナイツ』そのままで、本作の展開はかなりそこから借用しています。

- タイトル

- ”ブギーナイツ

チャゼル監督が公言している参考作品は5本あります。1929年の短編『ブラック・アンド・タン』、D.W.グリフィスの『イントレランス』、マルセル・カルネの『天井桟敷の人々』、フェリーニの『甘い生活』、そしてスコセッシの初期作『ミーン・ストリート』です。

特に『甘い生活』との類似点は顕著で、田舎からローマにやってきたジャーナリストが上流階級の世界に浸ってどんどん堕落していく構造は、本作のマニーのビフォーアフターと完全に重なります。また、上から下へという物理的な構造も共通しており、冒頭は丘の上のパーティーから始まり、終盤は地下深くへと下降していく展開になっています。終盤のLAの「お尻の穴」に入るシーンでは、トビー・マグワイアに「もっと下、もっと下」と下の階に誘導されるという、象徴的な演出がなされています。

『ミーン・ストリート』からは、マニーとネリーの関係性が持ち込まれています。借金を積み重ねる親友を主人公が心配するが、それでも親友は裏切るような行動を繰り返すという構造です。

サイレント映画時代への問題あるアプローチ

しかし本作の最も問題視すべき点は、サイレント映画の現場をただ単に技術が遅れた原始的なものとしてデフォルメしていることです。映画史の書籍、特にケビン・ブラウンロウの『サイレント映画の黄金時代』などを読むと、当時の撮影・演出技術は極めて優れており、下手をすると現在より優れていると思えるような証言も多数記録されています。

チャゼル監督もこの書籍を読んでいるとインタビューで語っているにも関わらず、本作では撮影現場を茶化すコメディシークエンスが展開されています。サイレント映画の撮影をコメディのためにデフォルメしすぎており、まるで原始人のような野蛮なものとして描いているのです。

マニーとネリーが初めて映画制作のセットに行く序盤のシークエンス、2人が訪れた2つの現場を交互に見せていくこの疾走感は個人的に一番好きなシーンでしたが、同時にサイレント映画への茶化しが最も顕著に表れた部分でもありました。これは『俺たちニュースキャスター』シリーズのような低俗な茶化しにも近く、昨年話題になった『大怪獣の後始末』と比較してもリスペクトのなさが際立っています。

中盤からの劇的なトーン変化

ブラックコメディとして展開していく本作ですが、中盤のジャックの親友の死を境に、ジャンルが変わったかのように悲劇として展開していきます。それまで人の死をギャグとして描いていた作品が、積み重なる死体の山を悲劇的なものとして一変させるのです。

特にマニーとネリーの関係性は、『ミーン・ストリート』を彷彿とさせる展開を見せます。マニーは自由奔放なネリーを何とか更生させようと試みますが、そのたびに裏切られていくのです。

終盤のネリーにはイライラさせられる視聴者も多いでしょうが、かつての女神はどうやっても昔の輝きを取り戻すことはできないという残酷な現実が描かれています。この関係性は『ラ・ラ・ランド』のミアとセブのラストとも重なり、チャゼル監督の得意とする「すれ違う恋人たち」の物語の系譜に連なるものです。

興行的失敗が物語る皮肉な現実

製作費約8000万ドルに対し、全世界興行収入は約5000万ドルという見事な惨敗を記録した本作は、奇しくも作品自体が「バビロン」になってしまったという皮肉な結末を迎えました。興行収入の数字が、本作のテーマを最も雄弁に語っているとも言えるでしょう。

D.W.グリフィスが『イントレランス』でバビロンの都を作り上げて興行的に失敗したように、チャゼル監督もまた現代の「バビロン」を作り上げて同じ運命を辿ったのです。これほどまでに作品のテーマと現実がシンクロした映画も珍しいでしょう。

まとめ:汚物まみれの中に見つける映画愛の本質

映画『バビロン』は間違いなく問題作です。下品で悪趣味で散らかっており、サイレント映画ファンが激怒して映画館を去っても仕方のない内容となっています。しかし同時に、これほどまでに映画という文化について考えさせられる作品も稀でしょう。

チャゼル監督が一貫して描く「夢のためには代償が必要」という強迫観念的な物語は、本作でも健在です。創造的な行為のために人生すべてを投げ打つ登場人物たちの姿は、『セッション』『ラ・ラ・ランド』から続く監督の主要テーマの集大成とも言えます。

汚物にまみれた表面的な下品さの奥に、映画という文化そのものへの複雑な愛情が隠されているのが本作の真の魅力です。夢を追う人々への乾杯として、そして映画文化の相馬灯として、この散らかった傑作は記憶に残り続けることでしょう。

食事をしながらの鑑賞は絶対に避けることをお勧めしますが、映画というメディアの本質について考えたい方には、ぜひ一度体験していただきたい問題作です。