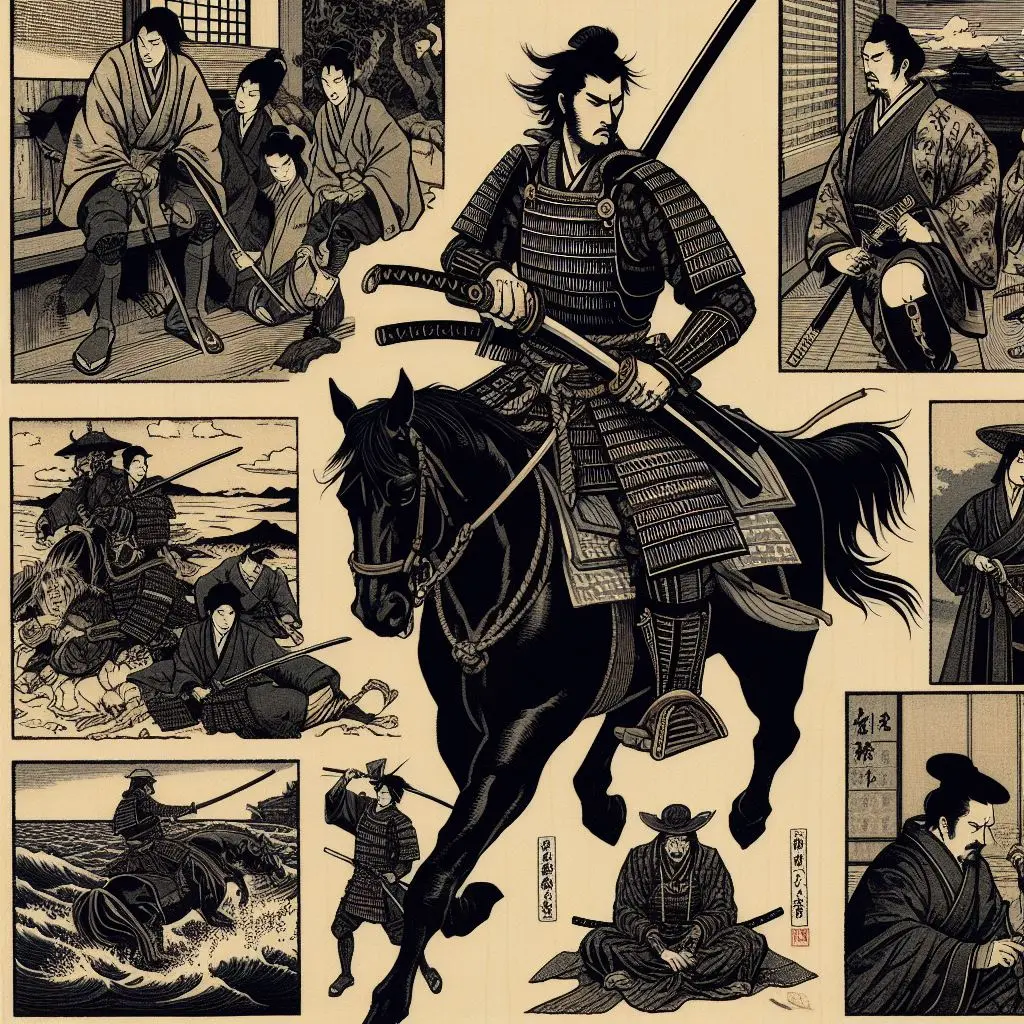

冤罪なのに死を受け入れた武士の生き様、死に様が感動的!

本作は藩の陰謀により幽閉され10年後に切腹を命じられるも抗わず藩のため、農民のため、家族のため 武士としての信念を貫いた戸田秋谷という武士の生き様を描いた物語になります。

誰かのために自分を貫く!これが武士道なのか? 無実なのに切腹を命じられた男の生き様がとにかく格好良く、江戸時代の武士の生きざまがひしひしと伝わってきました。

優れた時代劇は、時には理不尽な物語が描かれ あらぬ疑いで罰を受けてもそれを受け入れ、”言い訳はしない” 潔さこそが武士の「誇り」であり、それを粛々と実践している姿を描いた作品と言えます。

真相は?お家騒動のサスペンスを滲ませて展開するドラマに魅せられる

本作品は時代劇ながら派手な殺陣シーンはほとんどなく、全体を通して静謐で比較的静かな作品でした。物語を通して見えるのは、お家騒動に際し表沙汰にしたくない藩の体面だけを重んじる家老の権力欲と横暴、それにじっと耐え抜く秋谷と彼に感化されていく庄三郎の姿・・・。

しかしその中心にあるのは “秋谷の密通についての謎解き”だ?「藩主の側室との不義密通」の真相・・・それを家譜のなかにどう書かれるか という点も大事な要素になっている。

なぜ 戸田秋谷は切腹を選んだのか? また無実なのになんで10年後の切腹を命じられた時に それを受け入れたのか? 武士としての名誉も捨てた秋谷は一体、何を守ったのか?

『蜩ノ記』は、なぜ?という秋谷の切腹に至る事件を、後半から家譜編纂を通じて真相を明らかにするという、謎解きのサスペンスを滲ませたドラマに引き込まれます。

映画全体を通して、山村の四季が実に美しい!音楽も素敵!!

庄三郎が秋谷の元に訪れた3年の月日を日本の豊かな四季と共に演出し、ゆったりとした音楽と共に、自然を味わうように見ていける作品です。

静謐な映像に加え、ピアニスト・加古隆によるピアノ曲の入り方も美しい!時代劇なのにピアノ音が物語のシーンと調和し、その楽曲の頻度とドラマ感が見事。

晩夏の夕暮れに ”カナ カナ カナ~”と鳴く蜩(ひぐらし)の声・・・その哀愁ただよう鳴き声は、夏の終わりを感じさせる。

『蜩ノ記』の劇中で鳴く蜩の声も、命の燃える音に似て 儚くも哀しい響きがある。

原作との比較、評価

今作品「蜩ノ記」は、著者 葉室 麟 が執筆し直木賞受賞作でもある「蜩ノ記」を映画化された作品になります。それを時代劇「雨あがる」で監督デビューして以来、小泉監督の作品は生真面目さと優しいタッチで、本作もこのような雰囲気で映画化されていました。

そのような小泉監督だからこそ”圧倒的な悪”もなく何か違う作品という印象を受けました。

お家を守るため、戸田秋谷は冤罪ながら 自らの生命を犠牲にというのがこの作品の核になっていますが、原作は違います。

前半主の殿様が戸田に謝るシーンとか、悪家老が 本当は”いい人っぽい印象”は、原作にはないです。

お家のために「自分が我慢すればよい」という古い価値観というのか、武士道的な価値観や侍の美学を上手にまとめたという印象です。祭りの夜に起きる殺人事件や、村人たちが一揆を起こそうとまで考える生活の苦しさの様子などが原作からカットされた部分もあり、原作にしかない伏線もあります。

また、家老・中根の前で異議申し立てをした郁太郎が殿中で剣を抜こうとし、“それを抜くと一家も周囲の者も みな磔の刑になるぞ”と家老に脅されるシーン。

結局 郁太郎は刀尻で家老を小突くのだが、原作では家老に石を投げるのです・・・石投げは武士らしくないとの、判断なのかもしれません。

死にゆく者の姿

それにしても、ラストで満足そうに笑いながら死を迎えると言うのは、なんとも悠然としていて 男らしい!清廉な武士像。時代劇から殺陣を期待していたので残念な展開かもしれません。

ですが『蜩ノ記』は、味わい深い本格的な時代劇です。